全口义齿怎么确定垂直高度!总结来啦!

在全口义齿修复中垂直高度的确定及重要性:

垂直高度是一个范围值

(许军教授临床观察:10次测量可能有10个不同位置)

垂直距离过高风险:导致义齿固位不良、咀嚼疼痛。

垂直距离过低风险:面容苍老、前牙切割功能受限。

垂直高度的确认方法:

存在6-7种确定方法,反映临床判断难度,建议采用2-3种方法交叉验证(首选休息位法+面容观察法)。

咬合垂直高度:天然牙存在时的面下1/3高度

休息位特征:上下牙自然分离2-4mm(前大后小)

息止颌间隙:2-4mm的垂直间隙,息止颌位:肌肉维持的生理休息位置

垂直距离常用方法:

拔牙前记录法面部等分法

面容观察法

旧义齿参考法

语音检测法

休息位推测法(帕金森患者禁用)

组合验证:推荐休息位法+面容观察法联合使用

休息位测量技巧:

休息位又称"息止合位"或"下颌姿势位",是下颌自然放松时的生理位置。

用于推测患者原有的咬合垂直高度,是评估垂直距离是否异常(过高/过低)的重要参考

状态特征:类似看电视、发呆或闭眼休息时的自然下颌位置

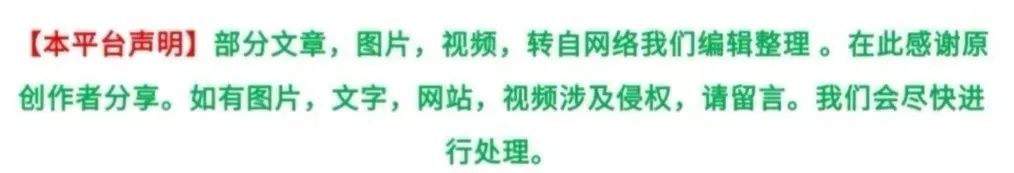

休息位的测量方法:

使用专用测量尺,上端顶住鼻底,下端抵住颏部

操作要点:

尺子转弯处每次放置位置需相同,颏部需顶住骨面

施加的压力需保持每次测量一致

需连续测量3-5次取平均值(教科书建议吹气三次后测量)

关键步骤:

吞咽准备:测量前必须完成吞咽动作,否则数值会偏高(如示例中未吞测得78mm,吞咽后降至73mm左右)

上下唇需自然轻触,不可用力闭合或分开,建议闭眼放松状态,模拟自然休息姿势。

多次测量:

举例,如5次测量结果分别为70、74、73、72.5、72mm,取出现频率最高的数值(本例以73mm为最终值)。

尺子角度、施压程度需保持每次相同,若出现明显异常值(如78mm)需检查是否遗漏吞咽步骤。

休息位测量在旧义齿修改中的应用:

临床对照:测得休息位高度73mm时,旧义齿实际垂直高度仅65.5mm显示存在7.5mm的垂直距离不足。

通过休息位测量确定理想的垂直高度应为70mm左右

测量垂直高度:

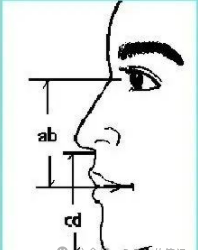

1.面部比例法介绍:通过面部特定部位的长度比例来确定垂直高度。

常用方法包括:

眼角到口角距离

鼻底到颏底距离

眉心到鼻底距离

当眼角到口角距离与鼻底到颏底距离相等时,面部比例最为协调美观

测量工具:使用专用测量尺进行精确测量

2.面部比例法的应用与问题

低角面型患者使用该方法会导致垂直距离过高

长面型患者(如刘翔)可能更适合此方法

实际误差:

实测中面部与下面部相差达12mm

强行等分会导致义齿不适

调整建议:即使使用,也应减少约4mm作为补偿。

决定垂直高度应结合多方面参数来确定

1.拔牙前记录

硅胶记录法:当患者还有遗留牙时,可用硅胶材料咬合记录垂直高度,将硅胶塞入咬合面获取准确数据

记录数据可用于上合架制作义齿,并在口内二次验证咬合关系

2.面部等分法

测量标准:采用"三庭"比例(发际线-眉心1/3,眉心-鼻翼下缘1/3,鼻翼下缘-下巴尖1/3)

适用类型:

直面型患者可直接采用

低角型患者需减2-3mm

高角型患者比例通常合适

注意事项:需结合其他方法验证,单独使用可能导致唇部无法闭合

3.面容观察法

过低特征:

面下1/3距离短小,下巴前伸唇内卷(尤其上唇),口角下垂,慢性口角炎,外观似无牙,咀嚼效率低但无不适感。

过高特征:

鼻唇沟变浅紧张,开唇露齿,肌肉酸痛,说话时牙齿碰撞,咀嚼易脱落,张口受限感吞咽困难。

判断技巧:

让患者保持自然放松状态,需结合丰满度评估(男性85-90度量唇角,女性稍大)

微笑时上堤露1-2mm,下堤与唇缘平齐,大笑时露龈不超过9mm。

4.旧义齿参考法

新义齿高度与旧义齿差异不超过4mm(部分文献允许6mm)

采用逐步升高法,每次调整约2mm

使用非解剖式咬合平板咬合面,适用于重度磨耗病例的垂直高度重建。

5.语音检测法

让患者连续发音"41、42、43、44、45"。

发音时应保持1-2mm的息止颌间隙.

发音时牙齿接触或间隙过大均提示垂直高度异常

总结:

必须采用2-3种方法互相验证垂直高度。

需观察患者微笑、大笑等表情时的咬合状态

关联因素:

测量要点.:垂直高度与水平颌位相互影响,前伸位时垂直高度会显低

反复多次测量取平均值

测量前让患者完成吞咽动作,嘴唇自然轻触状态,测量尺位置保持一致

临床警示:垂直过高是常见错误,会导致患者长期不适。